CAR-T细胞治疗的全程管理之患者的长期随访

嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法已成为难治复发血液肿瘤,尤其是淋巴瘤的有效治疗手段[1]。奕凯达®(阿基仑赛注射液)是复星凯特引进美国Kite(吉利德科学旗下公司)Yescarta®(Axi-cel)进行技术转移并获授权在中国进行本地化生产的靶向人CD19自体CAR-T细胞治疗产品,也是中国首个获国家药品监督管理局(NMPA)批准的CAR-T细胞治疗产品,用于治疗既往接受二线或以上系统性治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤(R/R LBCL)成人患者[2,3]。2022年10月,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE,NMPA)公示奕凯达®治疗LBCL二线适应症(用于“一线免疫化疗无效或在一线免疫化疗后12个月内复发的成人LBCL”)在中国的上市注册申请被纳入优先审评[4]。期待奕凯达®二线新适应症能够加速获批,让更多中国LBCL患者与家庭获益。

CAR-T细胞治疗淋巴瘤全流程管理涉及多个环节,其中长期随访是重要一环。患者在接受CAR-T治疗后,应由多学科团队(CAR-T医生、疾病相关专家、长期随访护理人员、数据管理员、临床试验工作人员)对患者进行长期随访,以了解患者疾病状态和CAR-T疗法的长期疗效及安全风险[5]。

随访内容和随访频率

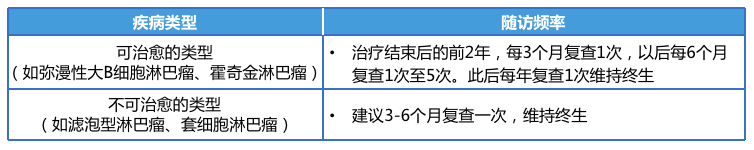

2023 中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南指出,淋巴瘤患者治疗后随访内容包括病史、体格检查、常规实验室检查、影像学检查。随访超过1年的患者,尽量减少电子计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)检查,而以胸片和B超代替。通常不推荐电子计算机X射线断层扫描技术(PET/CT)作为随访检查手段。长期随访的频率需依据疾病类型,见表1[6]。

表1 2022 CSCO淋巴瘤诊疗指南推荐:长期随访频率

长期血细胞减少、低丙种球蛋白血症和感染较为常见,神经系统并发症和肺毒性增加了患者死亡风险,因此患者在CAR-T治疗后需接受长期随访监测。2021 欧洲血液骨髓移植学会(EBMH)/欧洲血液学协会(EHA) CAR-T临床实践指南推荐的长期随访时间和检查项目分别见表2[5,7]和表3[5]。2022 CAR-T恶性血液病指南原则也提出了长期随访内容,见表4[8]。

表2 针对缓解患者远期情况监测,2021EBMH/EHA指南

推荐的最低随访频率

MRD:微小残留病灶;allo-HCT:同种异体造血干细胞移植;ICANS:免疫效应细胞相关神经毒性综合征;

ATMP:前沿治疗药物

表3 EBMH/EHA指南推荐:长期随访的检查项目

PB:外周血;PCR:聚合酶链式反应;NPA:鼻咽通气管;

* 如果存在其他免疫效应细胞,可选择等效检测方法

表4 2022 CAR-T恶性血液病指南原则:长期随访

IgG:免疫球蛋白G;HBsAg:乙型肝炎病毒表面抗原

总结

长期随访是CAR-T治疗全程管理的重要内容,多指南推荐患者在接受CAR-T治疗后,应由多学科团队安排患者进行长期随访,以了解患者疾病状态以及CAR-T细胞治疗的长期疗效和安全风险。

免责声明:本资料为专业医学资料,旨在促进医药信息的沟通和交流,仅供医疗卫生专业人士参考;任何处方请参考产品最新详细处方资料。

审批编号:NP-NHL-Axi-Cel-2023.05-26 valid until 2025.05

供稿与审核:临床开发部

推荐阅读

-

Axi-cel作为LBCL二线治疗改善患者生活质量—ZUMA-7患者报告结局

-

ZUMA-7亚组分析:在≥65岁大B细胞淋巴瘤患者中,Axi-cel二线治疗的临床获益优于标准治疗

-